La inteligencia artificial necesita cada vez más energía y plantea un nuevo desafío global

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está generando una demanda energética sin ...

16 DE ABRIL DE 2025

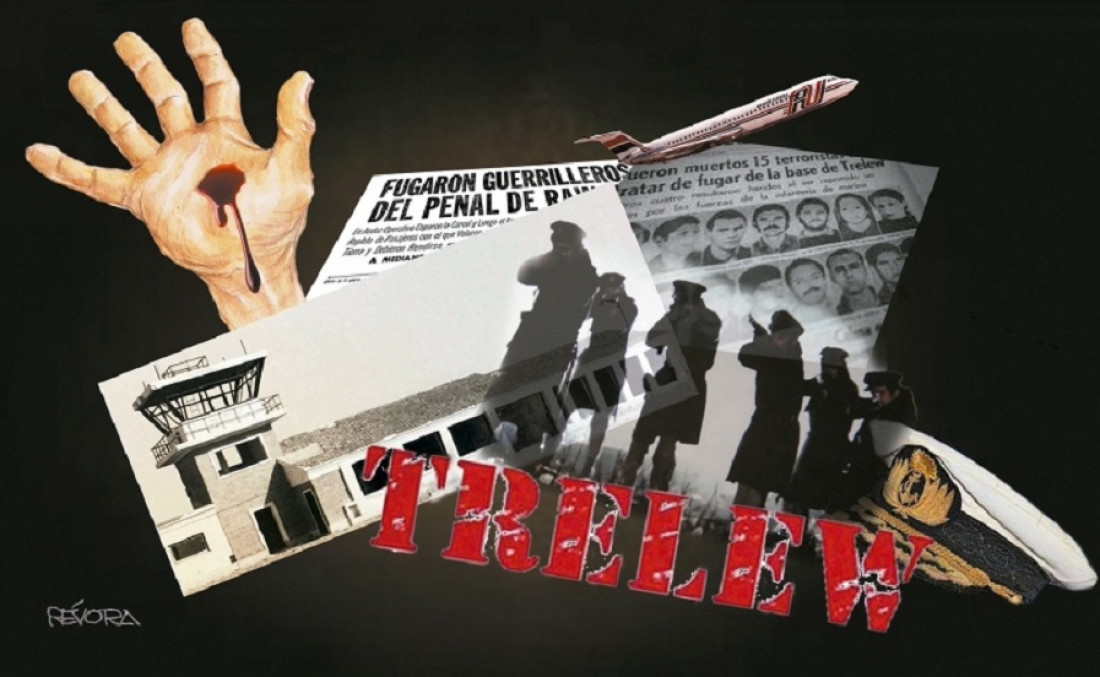

Hace 50 años, 25 presos políticos alojados en el penal de Rawson lograron fugarse. Algunos pudieron volar hacia Chile, mientras que otros quedaron en tierra. Tras negociar, depusieron sus armas. Dieciséis de ellos fueron cobardemente fusilados. Recién entrado el siglo XXI, los cuatro militares que los asesinaron recibieron su condena.

La Masacre de Trelew. Ilustración de Osvaldo Révora

Fue en el transcurso de la gélida noche del 15 de agosto de 1972 cuando los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de Montoneros –Roberto Mario Santucho, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, Roberto Quieto, Marcos Osatinski y Fernando Vaca Narvaja– volaron hacia Chile a bordo de un avión secuestrado después de fugarse del penal de Rawson. Los acompañaban cuatro guerrilleros que habían servido de apoyo externo a la evasión –Alejandro Ferreira Beltrán, Víctor José Fernández Palmeiro (ambos del ERP), Carlos Goldemberg y Ana Wiesen (ambos de las FAR)–. El hecho puso en ridículo a la dictadura del teniente general Alejandro Agustín Lanusse.

Quizás la fuente de inspiración del asunto fuera lo ocurrido en Uruguay durante la mañana del 6 de noviembre de 1971: el espectacular escape de 106 militantes tupamaros del penal montevideano de Punta Carretas. Por lo pronto, el plan urdido en Rawson fue concebido para 120 presos políticos alojados en aquel inframundo de máxima seguridad.

El penal de Rawson

El penal de Rawson

Sin embargo, una interpretación errónea de la señal con la cual desde el penal se debía avisar al grupo de apoyo externo que todo ya estaba en marcha hizo que sus integrantes se retiraran con los vehículos previstos para el repliegue. Todos menos “Tomás” –así le decían a Goldemberg–, que logró trasladar al aeropuerto de Trelew a esos seis pasajeros. Allí aguardaba un avión de la línea Austral ya en poder de Alejandro, Víctor y Ana. Seguidamente, aguardaron la llegada de un segundo grupo de fugados.

Los minutos pasaban. La nave no podía permanecer allí por más tiempo, y finalmente despegó.

Así, ya al filo de la medianoche, otros 19 evadidos quedaron varados en el aeropuerto, al que coparon a punta de fusil. Allí también acudió el periodismo. Las palabras e imágenes de aquellos hombres y mujeres dieron la vuelta al mundo.

Ya se encontraban rodeados por la Infantería de Marina, encabezada por un capitán petiso y gritón que se esforzaba por mostrarse cortés y razonable. Los guerrilleros, liderados por Mariano Pujadas (Montoneros), Rubén Bonet (ERP) y María Antonia Berger (FAR), pidieron la presencia de un juez. Este resultó ser el doctor Alejandro Godoy.

El viejo aeropuerto de Trelew

El viejo aeropuerto de Trelew

Con él fue negociado el regreso a Rawson, tal como lo solicitaban los guerrilleros. El capitán, siempre muy amable, les informó que el penal se mantenía sublevado y ofreció la alternativa de una base naval.

Aun así, Godoy les garantizó el cumplimiento de la petición. Entonces, los guerrilleros depusieron las armas antes de ascender a un ómnibus de la Marina junto con Godoy, un médico y el abogado de presos políticos Mario Amaya. Ellos supervisarían el traslado. Ya era la madrugada del miércoles.

Por media hora, todos fueron retenidos en el vehículo. Algo sucedía. De pronto, el capitán develó la incógnita: el Poder Ejecutivo acababa de decretar el “estado de emergencia nacional”. Ello significaba que la autoridad del juez había caducado. Ese oficial ya no se mostraba simpático, y,con tono cuartelero, ordenó a Godoy que se bajara. La expulsión también corría para el médico y Amaya.

Recién entonces el micro arrancó. El destino de los guerrilleros fue la base naval Almirante Zar, de Trelew. En ese cambio de recorrido subyacía el germen de una masacre.

Parte de los militantes que tomaron el aeropuerto

Parte de los militantes que tomaron el aeropuerto

Había que verlo en la tarde del 16 de agosto, al hacerse cargo de la guardia del sector de los calabozos donde fueron alojados los guerrilleros. Era un teniente con rostro ligeramente perruno y mirada torva. De entrada nomás les impuso un nuevo régimen alimenticio: debían comer de a uno, de pie contra la pared, con varios soldados apuntándoles, y les fijó un límite de apenas tres minutos.

–—¡Si seremos boludos! –se lamentaba en tales circunstancias–. En lugar de matarlos, los estamos engordando.

Tal fue su carta de presentación.

El “verdugueo” constante era para él una especie de imperativo moral. Hacía desnudar a los presos y presas en medio de temperaturas bajo cero, los sometía a ejercicios físicos extenuantes y no los dejaba dormir, entre muchas otras menudencias.

El 22 de agosto los despertó a las 3:30. Lucía desencajado y con los ojos inyectados en sangre. Entonces, bramó:

–—Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. ¡Ya van a ver lo que es el terror antiguerrillero!

Allí también estaba el capitán y varios uniformados, todos armados con ametralladoras y pistolas. El teniente, que seguía teniendo la voz cantante, hizo salir a los presos de los calabozos y formar dos filas.

En ese instante impartió una orden que preludiaba la matanza:

–—¡Mirar al piso, carajo!

El tableteo de las ametralladoras fue atroz, al igual que los gritos, las voces de mando y los gemidos. Finalmente, con el capitán, recorrió el pasillo de punta a punta para dar los tiros de gracia.

Tendidos ya sin vida (o a punto de perderla) quedaron Mariano Pujadas, Rubén Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Mario Emilio Delfino, Humberto Toschi, Miguel Polti, Alberto Del Rey, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart y Ana María Villarreal de Santucho. En cambio, pese a estar malheridos, María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Camps lograron sobrevivir. Un error imperdonable de los asesinos.

Camps oyó la fábula que inventaban para justificar la carnicería:

–—Bueno, vos tenías una ametralladora y Pujadas intentó quitártela... –le dijo el teniente al capitán.

Aquel embuste se convirtió en la versión oficial de lo ocurrido. El encargado de difundirla por cadena nacional fue el jefe del Estado Mayor de la Armada, contralmirante Hermes Quijada. Sus palabras fueron:

“Se abrió fuego a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la base Almirante Zar. En el enfrentamiento armado no hubo bajas entre el personal naval”.

En Chile (gobernado por Salvador Allende) y a punto de viajar hacia La Habana, los diez guerrilleros refugiados allí digerían esa frase con furia frente a un televisor. Al escrutar el rostro impasible del contralmirante, los ojos de Fernández Palmeiro adquirieron un extraño brillo.

Dos días después, en la sede porteña del Partido Justicialista (PJ), sobre la Avenida La Plata, se realizó el velatorio de Sabelli, Capello y Villarreal de Santucho. La dictadura no quería aglomeraciones públicas, de modo que desplegó un dispositivo policial con 300 efectivos de a pie, además de otros tantos en patrulleros, carros de asalto, motocicletas y a caballo.

La represión fue impiadosa y macabra. Hasta se valieron de una tanqueta para derribar el portón del inmueble partidario y así apropiarse de los ataúdes.

En la mañana del 30 de abril de 1973, ya de regreso en Buenos Aires, el “Gallego” –como le decían a Fernández Palmeiro– ajustició a Quijada desde una motocicleta, en una calle céntrica, no sin recibir un disparo mortal, gatillado por un custodio del contralmirante.

Durante nueve meses, las identidades de los autores materiales de la masacre fueron celosamente ocultadas por la Armada. Sin embargo, semejante misterio tendría fecha de vencimiento.

En una larga entrevista del escritor Francisco “Paco” Urondo a Camps, Haidar y Berger –hecha el 25 de mayo de 1973 en la cárcel de Villa Devoto, unas horas antes de la amnistía a los presos políticos rubricada por el flamante presidente Héctor Cámpora–, los asesinos finalmente adquirieron nombre y apellido. Se trataba del suboficial Carlos Morandino, de los capitanes Emilio Del Real y Emilio Sosa, además del teniente Roberto Guillermo Bravo. Estos últimos comandaron la masacre, remataron a los heridos y urdieron la falacia del intento de fuga. Sus caras habían quedado a la intemperie.

A partir de ese preciso instante, los altos mandos de la Armada sacaron de la escena a los fusiladores. Nadie sabía que Del Real y Morandino estaban escondidos en la base de Puerto Belgrano, ni que Sosa y Bravo permanecían ocultos en las embajadas argentinas de Santiago de Chile y Washington como agregados navales. No se supo más de ellos. Sin embargo, ese beneficio no fue eterno.

Recién en 2005, al ser anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la causa judicial por los fusilamientos de Trelew fue reactivada en razón al impulso del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde (que 33 años antes había representado a los familiares de las víctimas).

Familiares y amigos durante los juicios que se iniciaron tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Archivo Télam

Familiares y amigos durante los juicios que se iniciaron tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Archivo Télam

Pero los asesinos seguían como tragados en el agujero de la impunidad. ¿Acaso persistía sobre ellos la protección de la Armada? Sus ausencias se prolongaron hasta el 2 de febrero de 2008. Aquel día, Sosa fue arrestado en una inmobiliaria de Recoleta. Sobre él pesaba una orden de captura que acababa de firmar el juez federal Hugo Sastre. Su localización fue paradójica: alguien le había comprado una propiedad; pero ese “alguien” resultó ser hijo de desaparecidos, lo reconoció y aportó así los datos para ubicarlo. Del Real y Morandino también terminaron en la sombra.

En cambio, el paradero del teniente Bravo continuaba siendo un secreto guardado por los marinos bajo siete llaves, pero, meses después, dejaría de ser un fantasma apenas disimulado. Una investigación del diario Página/12 lo ubicó en los Estados Unidos, convertido en un próspero empresario que brindaba servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas, entre otros negocios millonarios. Por consiguiente, gozaba del manto “solidario” del Pentágono.

El 15 de octubre de 2012, a 40 años de la matanza, Sosa, Morandino y Del Real fueron condenados a perpetuidad por el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia. Los dos primeros murieron presos en 2016. El otro aún espera a la parca tras las rejas.

La historia no concluyó. Quien fuera el sanguinario teniente Bravo es ahora un octogenario de estampa sólida, barba en candado y mirada dura. Así posó de mala gana ante las cámaras al ingresar, el 28 de junio pasado, a un tribunal del sur de Florida. Allí, en razón a una demanda civil presentada por familiares de los fusilados, se lo sentenció a indemnizarlos con 26 millones de dólares.

En el proceso, mantuvo el embuste del “intento de fuga”; no obstante, reconoció haber “vaciado el cargador” de su pistola sobre las víctimas. ¿Acaso se fue de boca? Es que esa sola frase podría abrir las puertas a su extradición.

Lo cierto es que, a veces, los crímenes suelen burlarse del destino de sus hacedores. Eso bien lo saben los verdugos de Trelew: tras décadas de impunidad, el pasado los empapó con el rigor de una tormenta inesperada.

Fuente: Ricardo Ragendorfer para Télam

masacre de trelew, rawson, crimenes de lesa humanidad,

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está generando una demanda energética sin ...

16 DE ABRIL DE 2025

18 de abril de 2025: conocemos más sobre la iniciativa de la UNCUYO para agilizar el paso a Chile. ...

16 DE ABRIL DE 2025

Esta Semana Santa trajo aumentos promedios del 50 % en huevos de chocolate. En el caso del atún ...

15 DE ABRIL DE 2025